1 はじめに

2025年6月22日に約7年ぶりに霧島山の新燃岳が噴火しました。今のところは、小規模な噴火で推移していますが、これまでの新燃岳の活動をみれば、このような噴火の後に本格的な噴火に発展した例がありますので、注意が必要です。

今後の新燃岳の活動がどうなるかは分かりませんが、もし本格的な噴火に移行した場合に備えるために、参考になりそうな情報を整理しましたので、ご活用ください(内容は随時更新します)。

2 本格的な噴火とは?

報道などでよく用いられる「本格的な噴火」は、学術的には「プリニー式噴火(やや規模の小さいものはサブプリニー式噴火)」と呼ばれています。新燃岳では、江戸時代の噴火(1716~1717年)や、記憶に新しい2011年の噴火においてサブプリニー式噴火が複数回発生しました。

このタイプの噴火を単純に言えば、「高い噴煙が上がり、長時間にわたってマグマが出続けるため、結果的に風下側に大量の軽石を積もらせる噴火」ということになります。以下にその特徴を紹介します。

(1)高い噴煙

・噴煙の高さは数千メートルから高いものでは1万メートルを超える場合があります。新燃岳の2011年の噴火では、火口から最大で7千メートル上空まで噴煙が上昇しました。

・噴煙は周囲の大気の密度と釣り合うところで上昇をやめて、その後は風によって側方に流されていきます。

写真:新燃岳火口から立ち上る噴煙(2011年1月27日撮影、永友武治氏提供)

(2)1回の噴火の継続時間が長い

・1回の噴火が数時間以上継続することもこのタイプの噴火の特徴です。2011年の噴火では、1月26日から翌27日にかけての2日間で、この噴火が計3回発生しました。それぞれの継続時間は約4時間、約7時間、約2時間でした。

・これだけ長い時間にわたってマグマが出続けるので、結果として大量の軽石が風下側に降り注ぐことになります。

(3)風下側に大量の軽石が降る

・上空高く立ち上った噴煙は風によって流されますので、風下側に大量の軽石が降り積もることになります。噴煙の直下は日光が遮られるため、昼間でも真っ暗になります。

・空から落ちてくる軽石のサイズは火口に近いほど大きく、離れるほど小さくなっていきます。火口に近いところでは、こぶし大よりも大きな軽石が落ちてくることもあります。

・これらの軽石は重力で加速されて落ちてくるので、注意が必要です。

・このように、風下側は大変なことになりますが、噴煙の分布域から外れれば軽石が降ってくることはありません。したがって、その時の上空の風向きを把握しておくことがとても重要になります。

(4)火砕流を伴う場合がある

・立ち上る噴煙が何らかの要因で根元から崩れると、噴煙(軽石、火山灰、火山ガスが一団となったもの)が火山の斜面を駆け下ることになります。このような現象を火砕流と呼びます。新燃岳では、江戸時代の噴火で火砕流が発生したほか、2011年の噴火でも小規模なものが確認されました。

・火砕流に巻き込まれると生還は困難です。火砕流のスピードは速く、車でも逃げきれない場合もあるので、とにかく火砕流の流路にいないことが重要になります。

・火砕流は地形的に低いところに向かって流れるので、新燃岳に近い谷(例えば高崎川、霧島川)沿いなどでは特に注意が必要です。火砕流に警戒すべき場所については、霧島火山防災マップを参考にしてください。

火山の噴火と言えば、桜島でよく見られるブルカノ式噴火(※)が一般に知られていますが、以下の点がここで紹介している「本格的な噴火」とは異なっています。(1)噴煙の高さは大半が数千メートル以下でそれほど高くないこと、(2)噴火の継続時間は数秒~十数分程度と短いこと、(3)結果として噴出物の量も少なく、風下側に降るのは主に溶岩のかけらからなる小石や火山灰であること、(4)火砕流を伴う場合があっても極めて小規模であること。

※ただし、桜島ではこのような単発の噴火以外に、今年5月頃に見られた連続的な噴火や、1914年の桜島大正噴火(プリニー式噴火)のように、異なるタイプの噴火をする場合もあることに注意が必要です。

3 本格的な噴火のサインとは?

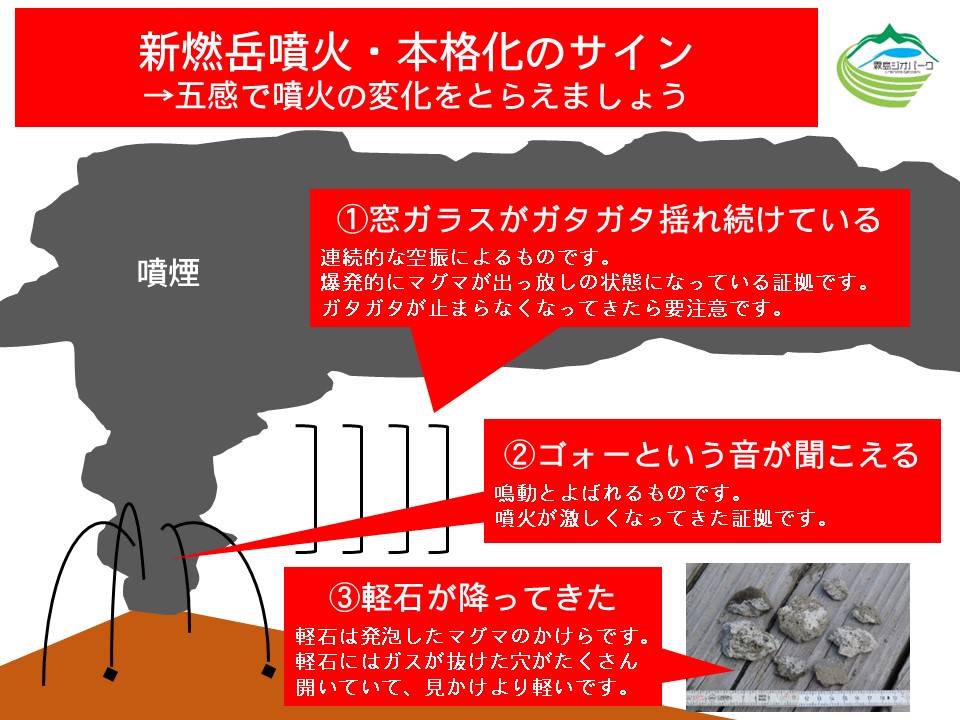

2011年の噴火では、本格的な噴火に切り替わった際に、下記のような現象が確認されました。特に、夜間や悪天候下など、目視がきかない場合に役立つサインだと思いますので、参考にしてください。

(1)連続的な空振(くうしん)

・2011年の噴火の際には、新燃岳周辺の広い範囲で窓ガラスが長い時間ガタガタと揺れ続けるといった現象が見られました。これは連続的な空振によるものです。空振とは、火山が噴火した際に火口で急激な空気の圧力変化が生じ、それが大気中を伝わる現象です。

・このような空振が連続的に出るということは、火口からマグマが出っぱなしの状態であることが示唆されます。

(2)地鳴りのような音

・2011年の噴火では、ゴォーというような地鳴りのような音が新燃岳周辺の広い範囲で聞かれました。

・このような火山が発する音の変化も重要なサインになる場合があります。

(3)軽石

・空から軽石が降ってきたら、それは本格的な噴火が既に始まっていること(そして、噴煙の風下側にいること)の明確なサインです。

関連ページ

【随時更新】新燃岳2025年噴火について【2025年7月4日公開】

霧島火山(特に新燃岳)に関する情報を知りたい方へ【2025年6月27日公開】

【参考資料】これまでの新燃岳の噴火について【2025年6月29日公開】

ページ作成:2025年6月27日

最終更新日:2025年7月8日

6月29日 「関連ページ」を追加

7月7日 文言を微修正、関連ページに項目を追加

7月8日 動画及び写真を追加