このページは、2025年(令和7年)8月7日(木)~8日(金)の豪雨とそれに伴う災害の状況についてまとめたものです。災害は九州南部の広範囲に及びましたが、このページでは霧島ジオパークエリア内の情報に限って集約します。道路交通情報やその他自治体が発表する情報等については下記ページを参照してください。

■鹿児島県の国道・県道について(鹿児島県道路通行規制情報)

■霧島市内の市道・林道について(霧島市)

■罹災証明書の申請等、被災者支援に関する情報(霧島市)

■罹災証明書の申請について(曽於市)

1 8月7日~8日の降水量について

・霧島市溝辺観測点において、7日の降水量が183.5mm、8日が367.0mmに達しました(気象庁の「過去の気象データ検索」より)。

・8日午前0時から5時までの降水量は316.0mm、時間最大雨量(8日2時から3時まで)は107.5mmに達しました。

・同地点の8月の月平均降水量は264.1mmですので、普段のひと月以上の雨がわずか数時間のうちに降ったことになります。

2 大雨や洪水に関する警報について

・気象庁は、8月7日19:01に霧島市に大雨警報を発表し、翌8日の5:00に大雨特別警報に切り替えました。

・大雨特別警報は同日13:30に大雨警報に切り替えられ、9日21:15に大雨警報は解除されました。

・洪水警報は7日19:52に発表され、8日13:30に解除されました。

3 浸水被害について

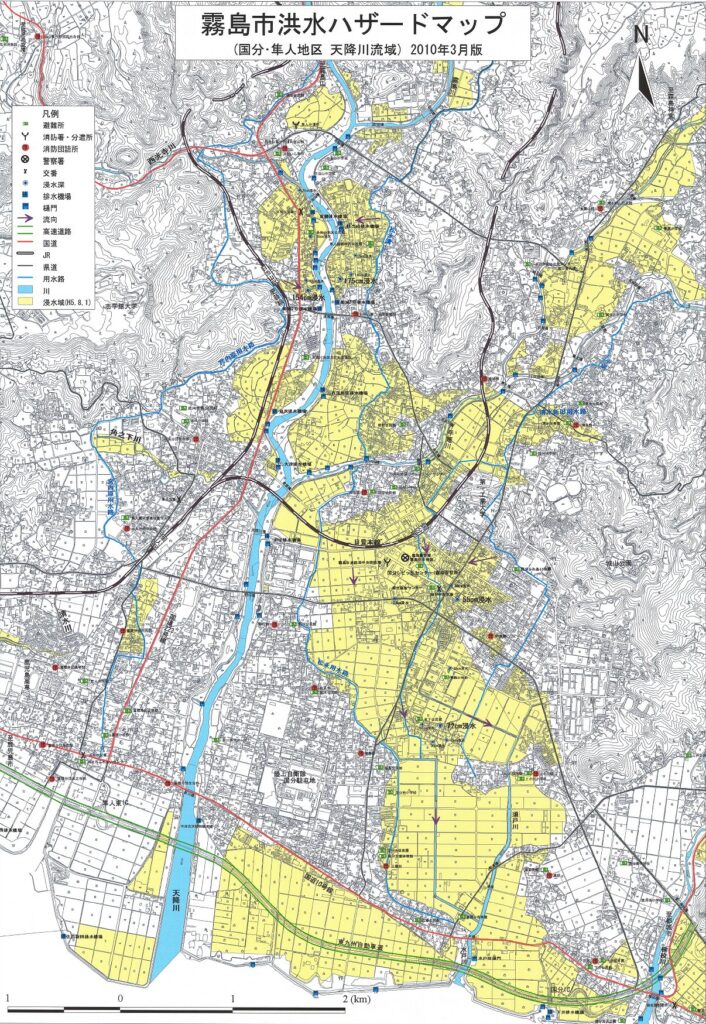

・8日未明から昼頃にかけて、霧島市国分及び隼人町の一部において浸水被害が発生しました。

・国分平野の中央を流れる天降川は氾濫しなかったものの、河川周辺の低地や天降川の旧氾濫原(※)では降水に対して排水が追い付かず、内水氾濫が発生しました。

・霧島市隼人町の日当山温泉郷周辺では浸水深が1.5m以上に達したところもあり、床上浸水した家屋が多数見られました。

・防災科学技術研究所のページには、SNS等による1地点の浸水深の情報から推定された浸水範囲と浸水深の情報が掲載されています。

-1024x979.jpg)

-1-925x1024.jpg)

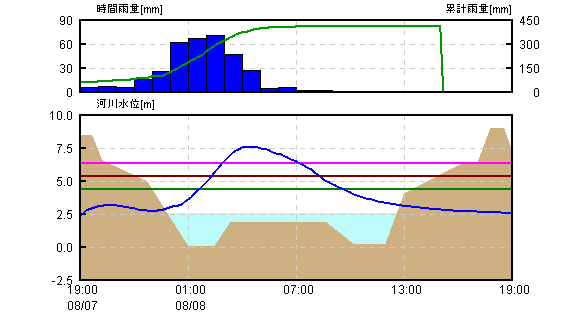

・天降川の水位は日当山橋観測点において8日午前2時過ぎに氾濫危険水位(6.40m)を超えました。

・その後、午前4時頃をピークに下がり始め、午前9時頃には氾濫注意水位(5.40m)以下を下回りました。

・幸い、水位が堤防を越えることはありませんでしたが、ピーク時の水位(7.50m)は左岸堤防高まであと1mのところまで達しました。

※霧島市役所本庁を含む霧島市中心市街地は、天降川が1666年に現在の位置に付け替えられるまで川が流れていたところに広がっており、周辺よりも地形的に低くなっています。今回の浸水被害もこのような天降川の旧氾濫原において目立ちました。

4 土砂災害等について

・その他、霧島市等において各所で土砂災害(斜面崩壊、土石流ほか)が発生しました。

・土砂災害が既に起こっている場所の周辺や崖の近くなどは危険ですので、近づかないようにしてください。また、多量の雨が降った後は地盤が緩んでいるところが多いと考えられますので、その点も留意してください。

・以下は、現時点で把握できている箇所の状況です。すべての災害を網羅できているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

(1)霧島市福山町湊川の氾濫

その他、福山地区では複数地点で土石流が発生し、流出した土砂が居住地まで押し寄せました。福山地区は背後が切り立った崖になっており(上の写真)、土石流などの土砂災害の影響を受けやすい立地になっています。同時に、河川勾配が急なため、大雨が降ると河川の水かさが短時間で急激に増えるおそれがあります。この背後の切り立った崖は、過去に巨大な噴火を繰り返してきた姶良カルデラの東側の壁に相当します。

(2)霧島市国分敷根の斜面崩壊

崩壊した崖の地質は、敷根安山岩と呼ばれる約6万年前に噴出した溶岩です。この溶岩がつくる台地の上には、上野原縄文の森や霧島市子ども館などが立地しています。

(3)霧島市国分重久(関の坂)の斜面崩壊

この写真の撮影地点も、2010年(平成22年)7月の大雨(時間最大雨量126mm)により、法面崩壊を起こした場所です。このようなシラスの切り立った崖は表層崩壊を起こしやすい場所と言えます。

(4)霧島市隼人町松永の用水路への土砂流入

(5)霧島市隼人町朝日の道路下の土砂流出

5 参考ページ

(1)霧島市ハザードマップ(霧島市)

霧島市内の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報を確認できます。

(2)洪水浸水想定区域について(霧島市)

鹿児島県が作成した洪水浸水想定区域図です。

(3)1993年8・1水害(MBC南日本放送)

1993年7月31日から8月2日にかけて、現在の霧島市を中心に発生した水害の記録です。

(4)平成5年8月豪雨(鹿児島地方気象台)

1993年8月の豪雨災害(8・1水害及び8・6水害を含む)についてまとめられているサイトです。

(5)霧島ジオパークまちあるきツアー【開催告知】【実施報告】

霧島市国分中心市街地で過去に起きた水害について啓発をはかるために継続的に実施しているイベントです。

このツアーで歩いたところも今回の豪雨で浸水が見られました。

(6)2025年8月 前線による大雨災害(株式会社パスコ)

今回の大雨による被害の航空写真が多数掲載されています。

ページ作成:令和7年8月13日

最終更新日:令和7年8月22日